筆者: 眞砂 睦

―「日伯セラード農業開発事業」誕生の背景 ―

先進国のなかでも群を抜いて食料の自給率が低く、耕作できる土地もほとんど残されていない日本が、1978年から20数年がかりで「20世紀最大の農業開発事業」を成功させたと聞けば、本当なの?と思うかも知れません。でもそれは本当の話なのです。もちろん、土地のない日本ですから、日本でこのような大事業を起こすことはできません。外国が舞台とならざるを得ません。つまりこの事業には相棒が必要だったのです。たくさんの資金や人材を投入して、農業開発という息の長い事業に乗り出す日本側からすれば、どの国と組んで一緒に汗をながすのかが決定的に大事なことです。開発可能な土地をたっぷり持っていること、日本人を信頼してくれていること、日本人の技術力(というより、異なった環境下で新しい技術を開発してゆこうという意欲と知力)に敬意をはらってくれること、そして時には一緒に酒をくみ交わしてうちとけた仲間(アミーゴ)になれること、そしてなによりも民主主義や人権の尊重、法の支配といった社会の根幹となる価値観を日本と共有していること、そうした要求に応えられる相手でなければ、この事業の相棒としてふさわしくありません。なかなか高いハードルです。

先進国のなかでも群を抜いて食料の自給率が低く、耕作できる土地もほとんど残されていない日本が、1978年から20数年がかりで「20世紀最大の農業開発事業」を成功させたと聞けば、本当なの?と思うかも知れません。でもそれは本当の話なのです。もちろん、土地のない日本ですから、日本でこのような大事業を起こすことはできません。外国が舞台とならざるを得ません。つまりこの事業には相棒が必要だったのです。たくさんの資金や人材を投入して、農業開発という息の長い事業に乗り出す日本側からすれば、どの国と組んで一緒に汗をながすのかが決定的に大事なことです。開発可能な土地をたっぷり持っていること、日本人を信頼してくれていること、日本人の技術力(というより、異なった環境下で新しい技術を開発してゆこうという意欲と知力)に敬意をはらってくれること、そして時には一緒に酒をくみ交わしてうちとけた仲間(アミーゴ)になれること、そしてなによりも民主主義や人権の尊重、法の支配といった社会の根幹となる価値観を日本と共有していること、そうした要求に応えられる相手でなければ、この事業の相棒としてふさわしくありません。なかなか高いハードルです。

逆に立場を変えて、受け入れる側から考えてみましょう。自分の国の土地に、外国人が入り込んできて、一大農地を開拓すると言うのです。食糧をうみだす農業というのは、その国にとって安全保障の根幹です。いいかげんな相手を相棒として招き入れることなぞできません。たとえ商業的にうまみのある話を提案されたとしても、相手の狙いが本当に自国の利益にかなうのかをよくみきわめることは無論ですが、商売を超えたもっと大事なところで信頼にあたいする相手でなければなりません。そうでなければ、むやみに外国資本に国土の心臓部で大規模な農地を開発させることなど、普通の独立国ならあり得ない話です。だから受入側の相棒選定のハードルはいっそう高いのです。当然のことですね。

しかし大変幸運なことに、日本は絶好のパートナーに恵まれました。ブラジルです。

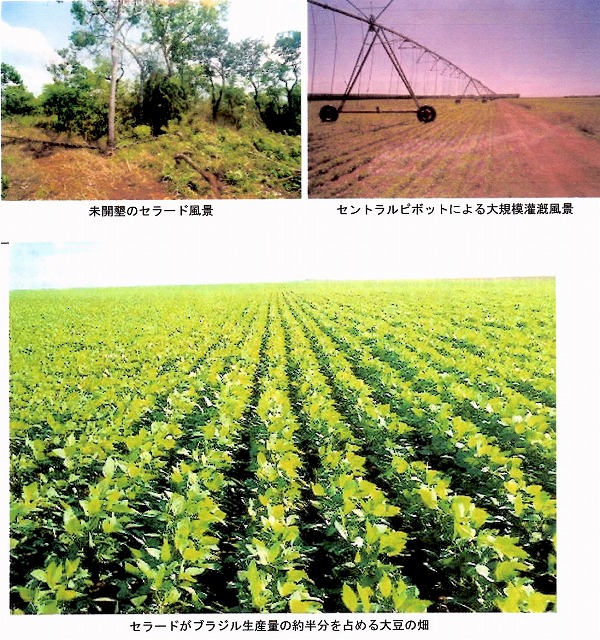

ブラジルなら日本側が要求する難しい条件を文句無くクリアーできる相手です。先方も、かねてから国の中心部に広がる「セラード」と呼ばれる広大な未開の荒野を農地化したいと考えていたことも幸いしました。広い国土をもつブラジルといえども、外国の資本を国土の内懐に招き入れるのは慎重とならざるを得ませんが、「日本となら大丈夫。いっしょにやれる」と大歓迎されたのです。ブラジルに移住した、戦前19万人、戦後6万人にのぼる勤勉で正直な日本人とその子弟たちにたいする信用が、この相棒との太い絆となっていたからです。こうして、ブラジル中央部、文字どおり国の心臓部に横たわる日本国土の6倍もの広さの「セラード」と呼ばれる強酸性土壌のサバンナ地帯を、日伯が手を組んで農地化するという世紀の大事業がスタートするのです。ではなぜ日本が遠く離れた外国で大規模な農業開発事業に乗り出すことになったのでしょうか、そこに至った経緯を振り返ってみましょう。

年配の方はご記憶でしょうか。1973年、ときの米国大統領ニクソンが突然大豆の輸出を禁止しました。前年の洪水で米国の大豆の生産が落ちたことから、現物不足を見込んで投機資金が大豆の商品市場に流れ込み、値段が暴騰しました。それを食い止めるためというのが表向きの説明でしたが、しかしつまるところニクソンは自国内の供給を確保するために、輸出をぶった切ったのです。どの国でもいざとなったら自国の利益を最優先しますから、ニクソンを非難はできませんね。でも驚いたのは日本です。大豆は味噌や醤油、それに豆腐の原料で、日本食には欠かせない基礎食材です。そのうえ大豆は単に食材となるばかりではありません。食用となるのはほんの一部で、大半は食用油の原料として消費されます。油を搾った後の大豆粕は家畜の飼料にもなっています。大豆は重要な国際商品なのです。悪いことに当時日本が消費する大豆の大半が米国産でした。その米国にいきなり輸出を止められたのですから日本はパニックになりました。「食糧というのは、いくらお金を積んでも買えないことが起こる」、「食糧は石油や鉱物資源と同様、切れ味するどい戦略物資だった」、「食糧や資源の供給を特定の一国に頼るのはリスクが大きすぎる」。平和ボケが高じて世界の潮流をさっぱり読めなくなっていた日本人ですが、大豆という身近な食料の供給を止められたことで、この時ばかりは食糧や資源の重さをおもい知らされました。時代は経ても日本は、石油や鉄の供給を止められたために戦争に突入せざるを得なかったあの時代と、国の存立基盤はなにも変わっていない。やっとそのことに気がついたのです。

当時の総理大臣・田中角栄は、ニクソンの一撃にすばやく反応しました。たたきあげの党人派である総理は、さすがに危機にたいする感度は鋭かった。「海外に日本の食糧基地を作る!!」と猛然と走り出します。1974年春、田中は先ずインドネシアに飛びました。しかし、田中のむきだしの資源外交に、戦時中の日本軍のイメージが重なったのでしょうか、首都ジャカルタで猛烈な反日デモをかけられて、ほうほうのていで逃げ帰ってきました。引き続いて同年秋、田中はブラジル・メキシコ・米国・カナダを訪問します。その旅の最初の訪問地ブラジルで決定的な出会いが待っていました。田中の主たる狙いは食糧供給源確保のための農業開発事業にありました。しかし当時のブラジル大統領ガイゼルは、中央部での農業開発・アマゾン地域でのアルミ精錬・中西部での紙パルプ資源開発という、三つの巨大開発事業を日本といっしょに推進することに前向きでした。先方は農業にかぎらず、もっと広範囲な開発事業を日本と共同で進めることに興味をもっていたのです。

「資源のない国のもろさ」を痛感していた田中は、ブラジルの大きな手のなかに飛び込んでいくことをためらいませんでした。これらの大事業を具体化させるために、「日伯閣僚委員会」を設置することが合意されたのです。農業にかぎらず資源の開発には巨額の資金が必要ですし、長期にわたる事業のためさまざまなリスクも伴います。海外でこれほどの大事業を起こすとなると、民間だけでは荷が重い。そのために両国はこれらの共同事業を互いに国家プロジェクトと位置づけて、技術開発と資金供給の両面で、国が民間を助けながら推進していくことにしたのです。食糧・資源の安全保障のために打った、田中ならではの「政治主導」の外交でした。会談の席上、ドイツ系二世のガイゼル大統領は「ブラジルには多くの日系人が居るので、日本とはいっそう親善関係を強化したい。我々が提案した大きな共同事業も、日本人となら成功すると信じている」と歓迎したそうです。足元のアジアで猛烈な反日デモで追い返された苦い体験をしたばかりの田中は、日本人をたたえる大統領の言葉をどのように受けとめたのでしょうか。ともあれこうして、のちに「日伯セラード農業開発計画」として知られることになる、20世紀最大の農業開発事業の種がまかれたのです。

その後日本側では1978年、官民合同の「日伯農業開発協力会社」が設立され、いよいよ事業が具体的に動き出します。その日本側の実践部隊の中核となったのがJICA(当時・国際協力事業団、現・独立行政法人国際協力機構)です。JICAの活動を短くまとめた次の一文を紹介します。「JICAを中心に、日本は22年間に280億円の融資を実行、35万ヘクタールに及ぶパイロット農地の造成や灌漑施設の整備を支援するとともに、多くの専門家を派遣して土壌と品種の改良や栽培技術の改善、人材の育成に努めました」(「JICA’s WORLD」2010年9月号より)。

そしてこの事業がほぼ完結した2003年、ブラジルの大豆の年間生産量が5000万トン近くにまで躍進し、米国と並びました。トウモロコシ・小麦・米などの生産の伸びもすさまじく、ブラジルはこれらの基礎穀物の一大輸出国におどりでました。今では日本の大豆輸入の25%以上をブラジル産が占めるまでになっています。日本は米国一辺倒であった食糧供給源の分散に成功したのです。しかし、これはひとり日本だけの利益ではありません。北半球とは収穫期が違う南半球に、あらたに「世界のパン籠」をつくりあげたわけですから、主だった穀物が世界的に年2回の収穫ができるようになりました。このことが、世界の食糧の増産と価格の安定に、はかり知れない貢献をしているのです。土地無き日本の食糧安全保障のために猛進した、今は亡き熱血宰相・田中角栄が、格好の相棒・ブラジルと手を握り合ったからこそ達成できた大事業でした。

さて、まえおきが長くなりました。10月2日(日)午後2時から、いつものようにBIG-U(研修室3)で次の勉強会を開催します。「日伯セラード農業開発計画と将来などについて」と題して、松谷廣志氏(大阪府岸和田市在住)に講演をお願いしています。「JICA大阪」の後援です。詳しくは別途チラシでご紹介しますが、松谷氏は2001年から2004年の間、JICAブラジル事務所長として、セラード農業開発事業の最前線・ブラジリアで、この「世紀の大事業」の締めくくりを統括された方です。セラード事業の実際をお聞きするのに松谷氏いじょうの方はおられません。セラード産のコーヒーを飲みながら、突っ込んだお話を聞きましょう。またとない機会ですから、会員以外にも農業や海外での開発協力事業に興味のある方を誘って、こぞって参加して下さい。