藤原小黒麻呂を引き継いだ老齢の将軍・大伴家持(おおとものやかもち)が、穏健政策をとったお陰で、アテルイたちは信じられない平和な7年をすごしました。

しかし、788年、家持が病死し、早良(さわら)親王の謀反を制した桓武帝は、再び、強硬策に転じました。

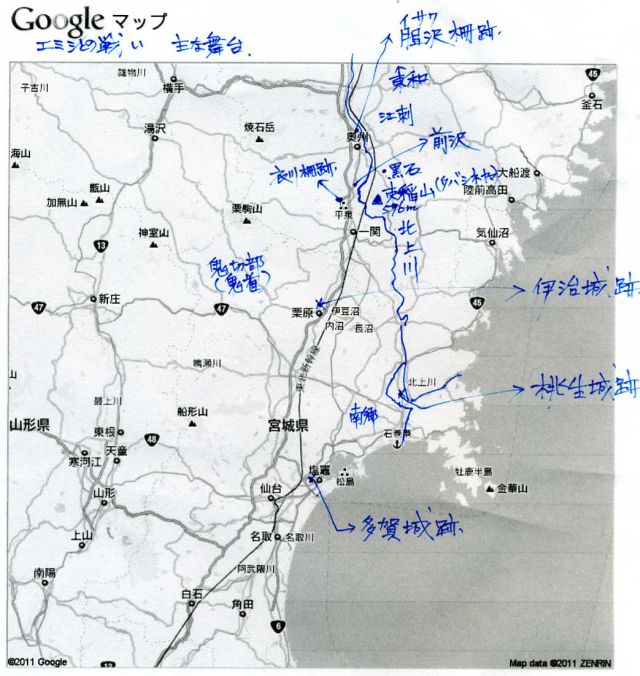

ある夏の夜、東和の物部館(もののべのたち)で、京から戻った物部天鈴(てんれい)を囲んでアテルイたちが最新情勢を分析し対応を検討しています。「胆沢の平野を戦場とし、敵と北上川を挟んだ黒石に本陣を設ける。敵は舟を使わぬと渡ってこれない。5万の敵といえども一度に川を渡れるのはせいぜい5,6千。地形を知り尽くし、1万の騎馬隊をもつ我らが常に優勢に戦える。ただし、敵に舟でこられると、初めから大軍が黒石側に上陸する。敵の大半が山越えをするよう仕向けることが必要。その案がモレにあれば、必ず勝てる」とアテルイが発言。「その程度のことならなんとかなろう」とモレが笑って請け合いました。

それからは、胆沢こそ蝦夷の本拠と思わせようと、アテルイは胆沢で極力時間を過ごします。実際は塀だけの空き地は、騎馬兵の訓練場として千以上の馬を頻繁に出入りさせ、外観は立派な砦に見せます。川筋の砦の補強も熱心に行います。補強箇所がなくなると、砦に交替で武器作りの職人がやって来て武器作りに励みます。舟で砦を攻め落としながら遡上する大変さは先の戦いで朝廷軍も十分思い知っています。

788年12月末、征東将軍となった紀古佐美(きのこさみ)が多賀城に着きました。789年3月下旬、多賀城は総攻撃が迫り慌ただしくなってきました。5万2千の兵は進軍の命令を待っています。蝦夷が川筋で大岩を運び上げたり、材木を集めているとの情報で、朝廷軍は山越えを決定したようです。

3月末、朝廷の大軍が山越えで北上川西側の衣川に向かったことを確認して、アテルイは衣川・胆沢の民を対岸の所定の場所に退避させます。敵先発隊に無人で不審を抱かせぬよう、少数の騎馬兵で敵をかく乱し、胆沢方向に逃げます。敵の本隊をできるだけ早く山から衣川へ誘い出すためでした。

紀古佐美の率いる5.2万が衣川柵(39.0078464 , 141.0912752 )に布陣しました。しかし、アテルイの目論み通り、古佐美はすぐ困り果てることになります。衣川から胆沢にかけては無人の里。蝦夷兵まで姿をくらまし、朝廷軍に全然戦を仕掛けてきません。うかつに動けば罠がありそうです。川の対岸の黒石を本拠としているようですが、大軍を渡す筏を用意するには時間がかかります。そんな訳で、朝廷軍はここで一ヶ月以上を無駄にしました。天皇は激怒しています。しかも、食糧は底をつきそうです。

789年5月に入り、梅雨となりました。川は濁流となり、蝦夷にとり自然の防波堤です。

やっと、789年5月半ば頃の小雨降る未明、朝廷軍は、黒石から見て下流にある’衣川の鵜の木’と、黒石のほぼ正面の’巣伏(すぶし)’の2箇所から先発隊が渡河を始めます。

巣伏から攻め込む前軍2000人が川の途中にさしかかると、蝦夷軍が岸に並び弓を射かけてきます。朝廷軍は盾で防ぎながら、上陸地点に急ぎます。予想より少ない蝦夷軍で、ほっとした瞬間、上流の自軍筏から悲鳴が聞こえました。濁流の中を転がるように流れる数百本の丸太が筏を直撃。筏は粉砕し、兵たちは飛ばされ濁流に飲み込まれます。さらに下流の筏が次々と巻き込まれます。対岸を目指す四、五百に減った兵を乗せる筏が、ようやく敵からだいぶ離れた下流岸に着いたのはよいものの、既に千もの騎馬兵が待ち受けていました。流される筏の速さに合わせて馬で追いかけてきたのです。朝廷の前軍を指揮する安部墨縄(あべのすみなわ)は、「筏に戻れ」、「下流に逃げよ」と叫ぶほかありませんでした。

一方、鵜の木から筏で攻め込む副将軍・入間広成(いるまのひろなり)の率いる四千は、なんの邪魔も受けずに対岸に着きました。岸から土手に上がり見渡しても、平野に敵の姿はありません。「すぐ筏を戻して次の4000をこちらに渡らせましょうか?」と部下が指示を仰ぐと、広成は、敵が逃げたと判明するまで、筏をここに待機させておくよう命じました。さらに、この隙に敵が本陣を奇襲することもありえると気づき、手薄の本陣に援護を振り向けるよう伝令させました。

300ほどの敵軍が平野の先の林に現れました。朝廷側の全軍を誘い出す策に乗ったふりして、黒石の本拠を焼き尽くそうと、筏を操る者たちだけを残して、朝廷軍4千は進軍を開始しました。

実は、その後すぐ、巣伏で朝廷軍を粉砕した丸太が下流の鵜の木に達するところでした。丸太に混じり筏の残骸が大量に流れてきました。丸太にしがみついた兵の助けを求める声も聞こえます。いつのまにか、土手には蝦夷軍数百人が並び、矢を放ってきました。筏番の兵はなすすべがありません。筏は全て流されました。

鵜の木から黒石まで、およそ歩いて3時間の道程です。巣伏から攻撃した味方の全滅も自分たちが乗った筏が流され退路を絶たれたことも知らぬまま、広成たちが黒石の本拠に近づくと、300ほどの蝦夷軍はたいした抵抗もせずに川に向かって逃げだします。巣伏の方から雨に煙ってよく見えませんが黒い影が押し寄せてきます。広成は、てっきり巣伏から攻め込んできた安部墨縄の軍と信じていましたが、蝦夷の騎馬軍七、八百でした。これに驚き、朝廷軍に退却命令が出されました。すると、東の山からも千に近い蝦夷騎馬軍が現れました。蝦夷騎馬軍は朝廷軍の退路を断つように回り込んできます。こうなっては、副将軍・広成を護って多賀城を目指して山道を逃げる兵たちか、防戦しながら頃合いを見て川岸に逃げる兵たちかに二分するしかほか方法はありませんでした。

こうして「延暦八年の胆沢合戦」は、アテルイたちの勝利で終わりました。(つづく)

黒瀬記 (2011/09/18)

参考 高橋克彦「火怨 上・下」(講談社)

岩手県の歴史